Autorin Mariana Leky im DONNA-Porträt: „Wasser sucht sich seinen Weg“

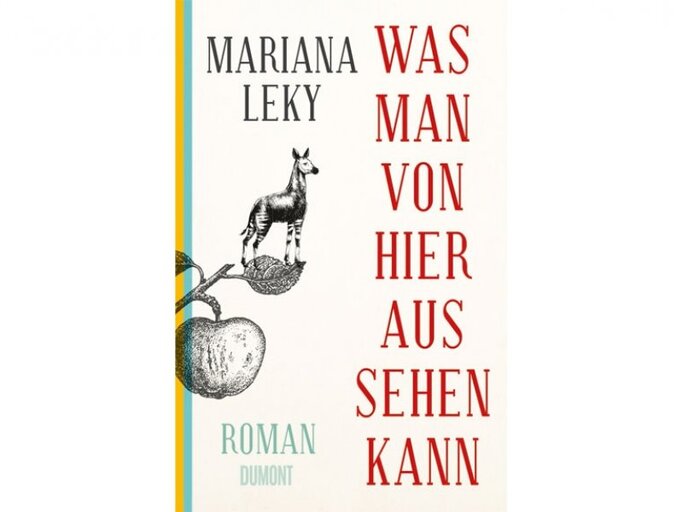

Mariana Leky schreibt zauberhaft leicht über das Schwere im Leben – und gibt dem Leichten dabei Gewicht. So auch in ihrem neuen Roman „Was man von hier aus sehen kann“.

Vielleicht ist es naiv. Aber es ist schwer, dem Drang zu widerstehen, Verbindungen zu suchen zwischen dem, was ein Autor schreibt, und seinem Leben. Und so blickt man auch einem Treffen mit Mariana Leky, 44, gespannt entgegen. Gleicht sie dem typischen Leky-Personal, das den deutschen Lesern spätestens seit ihrem Bestseller „Die Herrenausstatterin“ so ans Herz gewachsen ist? Ist sie einer dieser liebenswert schrulligen, bedächtigen und allem Magischen nicht abgeneigten Menschen, die auch ihren jüngsten Roman „Was man von hier aus sehen kann“ bevölkern? So wie die alte Selma, die noch nie aus ihrem Westerwälder Dorf herausgekommen ist, aber trotzdem (oder deswegen?) über eine bemerkenswerte Weit- und Hellsicht verfügt: Wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt jemand aus dem Dorf. Aber das ist bei Weitem nicht das Einzige, das Selma, die aussieht wie Rudi Carrell, draufhat. Sie ist ihrer Enkelin Luise, deren Psychologen-Vater auf der Suche nach „mehr Welt“ im Leben rastlos umherreist, und dem (un-)heimlich in sie verknallten Optiker eine wahre Westerwälder Eiche.

Ein neues Familienmitglied

Ein Hund, wie er im Buch riesenhaft, unsterblich und enorm tröstlich durch Selmas Haus trottet, ist bei unserer Begegnung schon mal da. Wenn auch noch im Kleinformat: Mariana Leky hat das junge Tier sehr höflich per Mail angekündigt („Er kann noch nicht viel, aber ruhig unter Cafétischen liegen funktioniert schon ganz gut.“). Und das tut Eddi, so heißt das hellbraune wuschelige Tier, nun – und wenn schon nicht in einem Westerwälder Dorf, dann zumindest in der dörflich wirkenden Rykestraße im Prenzlauer Berg, wo die Spatzen tschilpen und die Bedienung die Gäste duzt.

Der Druck der Verantwortung

Mit ihrem neunjährigen Sohn, den sie zusammen mit dem Schriftsteller Tilman Rammstedt hat, lebt Leky hier in Berlin. Nun ist auch der Hund dazugekommen, ein „Therapiehund“, wie sie später halb im Spaß sagen wird: Als Kind hatte sie einen, später sehnte sie sich jahrzehntelang danach, heute könnte so ein Tier ja auch Geschwisterersatz für den Sohn sein. Aber eigentlich strengt sie der Welpe in seiner Bedürftigkeit auch ein bisschen an, setzt sie unter Druck, verantwortlich zu sein, sich kümmern und einfühlen zu müssen. Bei anderen Menschen könnte so eine Bemerkung herzlos klingen – nicht aber bei Mariana Leky. Mit ihrer weichen, hellen Stimme und ihrer, ja, bedächtigen Art hat sie etwas liebenswert Altmodisches an sich; ein Eindruck, der von ihrer hellen Haut und einer zart geblümten Bluse noch unterstrichen wird.

Hinter den Romankulissen

Über die Frage, ob ihre Protagonisten ihr an manchen Stellen ähneln, denkt sie eine Weile nach: „Selma und Luise sind ja richtiggehend zögerlich. Wobei Selma dazu noch diese heldenhafte Einstellung hat: So ist es jetzt, so ist es schön.“ Nach einer solchen Zufriedenheit hat Leky nach dem Abitur eine Weile suchen müssen. „Während alle zum Studium weggingen, habe ich eine Buchhändler-Lehre angefangen und blieb sogar zu Hause wohnen. Irgendwann wollte ich über die sieben Meere – und bin aber nur bis Tübingen gekommen.“ Zwei abgebrochene Lehren und ein unbeendetes Studium später hat es Leky mit dem Studiengang „Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus“ dann doch noch ganz gut getroffen. „Euphemistisch gesagt“, fasst sie zusammen, „habe ich sorgfältig abgewägt, was ich werden will.“ Sie kichert, als man sie nach der Sache mit dem Führerschein fragt. „Um die Abi-Zeit machten alle einen, nur ich nicht. Warum, weiß ich gar nicht. Und dabei blieb es jahrelang. Später sagte meine Mutter, sie sei damals ganz froh darüber gewesen, ich sei ja immer so ein bisschen ängstlich gewesen.“ Aber das ist nichts, womit Leky gehadert hätte: So ist es jetzt, so ist es schön.

Poesie des Alltags

Und wie schön und erfolgreich ihr Leben als Schriftstellerin geworden ist! Leky genießt es offensichtlich, ihrer Fantasie beim Schreiben Schnur zu geben, in ihren Büchern Platz zu schaffen für das Alltäglich-Poetische, das ihr zuläuft. So wie die Bemerkung eines Automechanikers angesichts des mit Regenwasser vollgelaufenen Autos ihres Bruders: „Wasser sucht sich seinen Weg.“ „Ich habe“, erzählt sie, „gleich gefragt, ob ich das benutzen darf.“ Und so findet sich diese Szene in ihrem Buch wieder und prägt seinen zauberhaften, kindlich-klarsichtigen Stil.

Vom Leben ins Buch

Genau wie Lekys Gedankenspiele darüber, was das eigentlich heißt: jemanden durch eine schwere Zeit tragen. Aus Kummer verfällt Luise in Selmas Arm in einen derart tiefen Schlaf, dass ihre Großmutter sie tagelang mit sich herumtragen muss. Um auszuprobieren, wie es sich mit einer Neunjährigen vor der Brust oder auf dem Rücken geht und steht, hat sich Leky extra eine Freundin ihres Sohnes „ausgeliehen“ und mit der vor dem Spiegel geübt. Was sie dagegen nicht üben musste, war das Umhergehen in Selmas Haus und in dem Westerwälder Dorf: Das gibt es nämlich wirklich. Es ist Lekys Kindheitsort, an dem sie mit ihrer Familie jedes Wochenende verbracht, wo sie mit den Dorfkindern im Wald gespielt hat. Weil niemand mehr hinfuhr, haben ihre Eltern das Haus verkauft; bei Lekys Abschiedsbesuch wurde der Schauplatz des neuen Romans geboren.

Auf und davon

Aber nun muss Mariana Leky nach Hause, ihren Sohn auslösen. In einer Aufwallung neu entdeckter Selbstständigkeit hat er den Hort seiner Schule früher verlassen, sich in ein Café in der Nähe der Familienwohnung gesetzt und Kakao und drei Käsestangen bestellt – ohne Geld. Vorher erzählt die Autorin aber noch kurz die Sache mit dem Führerschein fertig: Den hat sie nach der Bemerkung ihrer Mutter nämlich gemacht, mit 42 Jahren. Und freut sich enorm daran, inzwischen „einfach selbst überallhin brettern zu können, ohne von jemandem abhängig zu sein.“ Schreibenswertes wird Mariana Leky ganz sicher überall finden – ob hier oder über den sieben Meeren.